9月4日,广东佛山的陆先生告诉记者,2024年10月,他妻子在佛山第一人民医院做微创手术,术后因并发症没了自主呼吸,瞳孔放大,被鉴定为脑死亡,几日后离世。

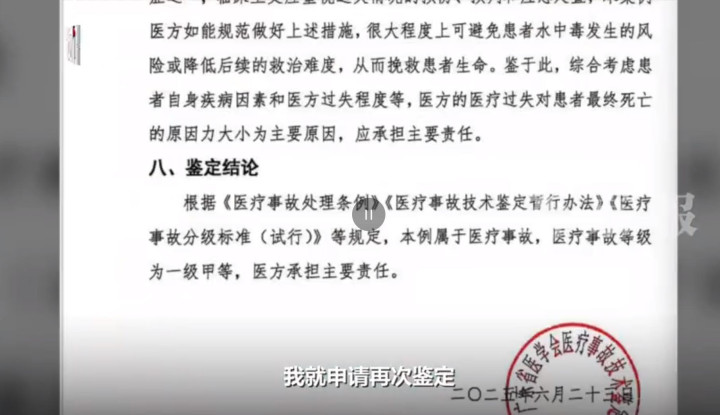

经佛山医学会鉴定,不构成医疗事故,医院没有任何责任。陆先生申请了再次鉴定。后经广东省医学会鉴定,该起手术医院存在多处不当行为,系一级甲等医疗事故。

记者从佛山市卫健局获悉,医院承担事故主责,已对医院作出警告并罚款2万元的处罚决定,目前对涉事医务人员的行政处罚正在依法处理中。(据9月5日新京报)

若不是家属坚持申请省级复核,这起一级甲等医疗事故,恐怕就要以“医院无责”的结论被掩埋。同样的医疗行为,同一套鉴定制度,两次鉴定结果天差地别,事件性质也彻底逆转,这是为什么?这绝不仅是医学专业领域的问题,更关乎医疗鉴定的公信力与公正性。

医疗行为本就具有高度专业性,患者与医院之间存在巨大的信息壁垒。一旦发生纠纷,科学、公正、权威的医疗鉴定,就成为厘清责任、实现公正最关键的一环,其结论直接影响事件定性、赔偿方案甚至司法判决。正因如此,鉴定过程和结果的客观公正,不仅关系到个案中的家属能否得到安慰,更与整个医疗体系的公信力息息相关。

我国《医疗事故处理条例》明确规定,将医疗事故技术鉴定的组织工作交由社会团体组织——医学会来进行,一般由属地医学会组织专家库成员合议形成意见,就是为了脱离行政色彩,保障鉴定的专业性。那么,究竟为什么会出现两级医学会鉴定结论完全相反的情况?即便不同专家对同一病例可能看法相异,或是鉴定标准可能滞后于技术发展,导致鉴定结果存在差异,那也不至于差异这么大吧,这背后是否存在不为人知的猫腻,实在费人思量。

有没有可能?地方医学会的专家多来自本地医疗系统,与涉事医院和医生往往存在或明或暗的职业关联与人际交集。不排除某些鉴定过程中,存在“同行相护”的心理,或出于维护医院声誉、地方形象的考量,倾向于淡化处理、规避定性。这并不是说,第一份鉴定必然存在“偏私”,但当一起过程明显存在瑕疵、最终医院须负主责的医疗事故,最初竟被认定不构成医疗事故,就很难不让人心生怀疑。

“鉴定结果”大变脸,也让人细思极恐。如果家属没有坚持申请上一级鉴定,真相是否将永远石沉大海?

此次事件中,卫健局对医院作出警告和罚款,要求其承担责任,并对涉事医务人员追责,是对过失方的必要惩戒,也是对患者家属权益的有力保障。但不能忽略的是,最初做出错误鉴定的佛山医学会是否也应被问责?医学会虽是社会组织,但既然承担了法定的鉴定职能,就应当对其专业判断和行为后果负责。出现重大鉴定偏差,不能一句“学术意见不同”就轻松带过,必须有相应的调查、解释和追责机制。否则,鉴定“失误”的成本太低,将无法遏制类似的地方保护倾向。

同时,也有必要反思,是不是一定要走出本地,由更高层级或异地的鉴定机构来鉴定,才能换来更客观公正的结果?医疗事故鉴定机制是否应引入更多元的参与主体,同时规避利益相关方?是否应当建立有效的鉴定质量追踪与责任追究制度?

一条生命的逝去,暴露的不仅是一家医院的医疗行为过错,更折射出医疗鉴定体系亟待修补的漏洞。医疗鉴定关乎生命尊严,关乎公平正义,其公正性和权威性,不能只靠家属锲而不舍去坚持,必须建立在完善的制度保障之上。只有当鉴定过程透明、公正、可追溯时,才能确保鉴定结果不被扭曲,医疗事故不被隐瞒,让患者、家属在面对医疗纠纷时有理可讲、有据可依,让医疗机构在法治规范的轨道上运行。

配资专业证券配资门户提示:文章来自网络,不代表本站观点。